Animais professores

Já faz algum tempo que, por conta de um projeto de pesquisa em torno das (im)possíveis comparações entre a zooliteratura e o perspectivismo ameríndio, venho lendo textos sobre animais.

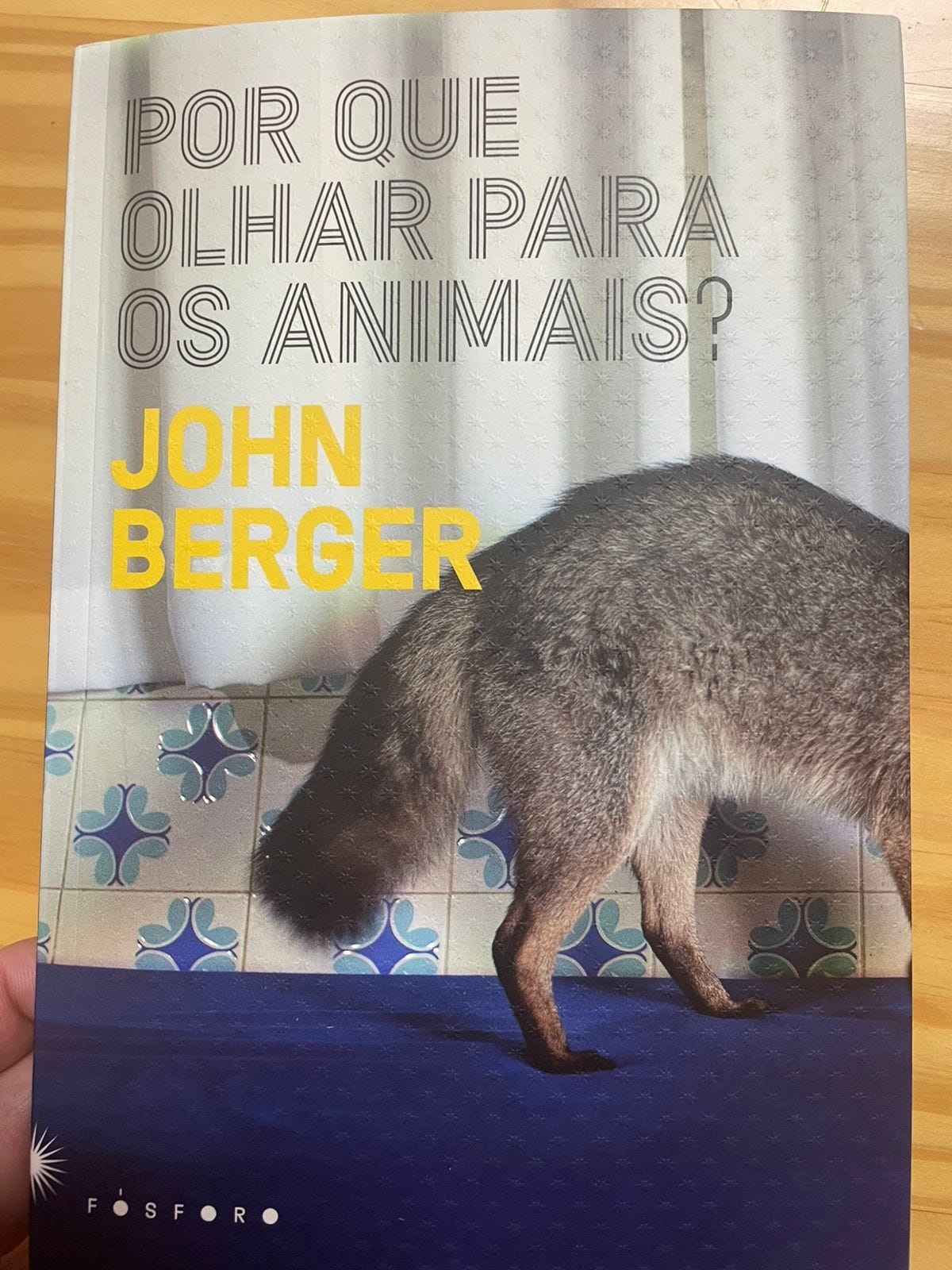

Nesta semana, a notícia da morte de Jane Goodall, que dedicou boa parte da vida a conviver com chimpanzés, me levou de volta a um ensaio de John Berger, recentemente publicado no Brasil (Fósforo, 2021).

Numa entrevista que circula pelas redes, Goodall afirma que nunca conseguiu ver os primatas como meros objetos de pesquisa; deu-lhes nomes e reconheceu neles singularidades. Segundo ela, não poderia agir de outro modo, uma vez que aprendeu desde cedo a empatia com seu primeiro professor: um cão.

Já em Um portal se abre, Berger reflete sobre o “rasgo” que a presença dos cães nas fotografias de Pentti Sammallahti introduz em nossa ordem visível.

Eis o trecho, que fala por si:

“A ordem visível à qual estamos acostumados não é a única: ela coexiste com outras. Contos de fadas, duendes e ogros são tentativas de lidar com essa coexistência. Caçadores estão plenamente cientes disso, e por isso conseguem ler sinais que não vemos. Crianças sentem-no intuitivamente, pois costumam se esconder atrás das coisas. E lá elas descobrem interstícios entre as diferentes ordens do visível.

Os cães, com suas pernas para a corrida, seus focinhos aguçados e sua aprimorada memória sonora, são os experts naturais da fronteira entre esses interstícios. Seus olhos, cuja mensagem urgente e muda tantas vezes nos confunde, estão sintonizados com a ordem humana e, ao mesmo tempo, com outras ordens visíveis. Talvez seja por isso que, em tantas ocasiões e por diferentes razões, treinamos cães para serem guias.

Provavelmente foi um cão que guiou o grande fotógrafo finlandês ao instante e ao lugar em que as fotos foram tiradas.

(...)

O resultado é perturbador: há mais solidão, mais dor, mais desamparo. E, ao mesmo tempo, há uma expectativa que eu não experimentava desde a infância, quando falava com os cachorros, ouvia seus segredos e os guardava comigo.”

No ensaio seguinte, Por que olhar para os animais?, que dá título à coletânea, o crítico inglês afirma que o animal surpreende o homem com seu olhar. Diante dos olhos do animal, vemo-nos através de um abismo. Eles são semelhantes a nós, porém inescapavelmente outros. E é assim, nesse cruzamento de olhares, que o ser humano toma consciência de si.

Derrida também parece ter avançado nessa direção em O animal que logo sou (a seguir), ao sublinhar, em Gênesis 2, uma ambivalência. De acordo com o filósofo, a cena bíblica da nomeação dos animais (ordenada por Deus e obedecida pelo ser humano) é índice do domínio divino sobre o homem, e deste sobre os animais, por meio da fala, algo que, diga-se de passagem, justifica uma série de violências ainda hoje. Mas, por outro lado, é também signo da memória de uma expectativa ancestral, talvez a mesma da infância de Berger, mas que, nas palavras derridianas interpretando a Bíblia, transfigura-se na imagem de um Deus dizendo: “eu sou quem eu sou sem saber o que vai ver quando um poeta entra em cena dando seu nome aos viventes”. Seja como for, o olhar do animal precede a nomeação e nos ensina o assombro: “o animal nos olha, e estamos nus diante dele” e “pensar começa talvez aí”.

Uma das formas de lidar com esse assombro, continua Derrida, é a literatura.

Fica, então, aqui um poema de Adília Lopes, cuja escrita está povoada de animais, para lembrar, quem sabe, que eles nos convocam a outra economia da visão:

Cristo é esta osga

que está

antes de eu chegar

na parede

da minha cozinha

e só agora

eu dou por ela

mas ela

deu por mim

antes de eu

dar por ela

(deu por mim

antigamente)